건축이야기(23)-세계의 도시(5)

우리나라와 일본은 역사적으로나 지리적으로 매우 가까우면서도 정서적으로는 결코 가까울 수 없는 사이다. 세상엔 이러한 라이벌 관계의 국가들이 꽤 있는데, 영국과 프랑스, 그리스와 터키, 인도와 파키스탄, 온두라스와 엘살바도르, 이디오피아와 에리트레아, 아르메니아와 아제르바이잔 등이 그러하다. 다들 문화적 차이를 극복하지 못하고 전쟁까지도 해 본 경험이 있다.

그러나 그 중에서도 특히 비교되는 두 국가가 있다. 바로 브라질과 아르헨티나. 아르헨티나는 남미에서 인디오 비율이 가장 낮은 나라이다. 온톤 백인들로만 구성되어 있는 것을 자랑스러워하는 아르헨티나지만 사회계층간 융합이 되지 않아 좀처럼 과거의 영광을 회복하지 못하고 있는 나라다. 미국에 의해 이제는 ‘포퓰리즘’의 대명사가 되버린 페론(그러나 여전히 아르헨티노들이 가장 존경하는)은 이러한 사회-경제구조를 시정하려다 강한 저항에 부딪힌 사례다. 그래서일까? 아르헨티나의 부에노스 아이레스는 남미의 파리라 불릴 정도로 유럽식 건물로 고풍스럽지만 사람들은 무뚝뚝하며 원칙적이고 융통성이라곤 전혀 없다.

<부에노스 아이레스 전경 - 유럽스타일 건물들과 아름드리 가로수들>

그러나 브라질은 인디오에 백인에 아시아인들 게다가 남미 다른 지역보다는 쉽게 볼 수 있는 흑인들까지 그야말로 인종전시장이 따로 없다. 그런데 브라질은 세계에서 인종차별이 없기로 유명하다. 어느 누구나 이방인을 대할 때면 강렬한 햇살만큼이나 환한 미소를 지으며 인사를 건넨다. 또한 하나같이 모든 의사표현에 엄지손가락을 들어올리는 제스쳐를 취하는데(마치 그 옛날 쥬스선전에서 ‘따봉’을 외치던 것처럼) 고맙다, 잘해봐라, 행운을 빈다, 좋은시간되라 등등 모든 의미를 담고 있어 저절로 기분이 좋아진다. 인정도 많고 음식도 맛있고 기후도 좋으니 나는 여행하는 내내 이 나라에 푹 빠지지 않을 수 없었다.

이 브라질은 그 큰 면적만큼이나 많은 도시들이 있다. 저마다 독특한 형성과정과 특징을 가지고 있지만 그 중에서도 인상적인 세 도시가 있으니, 리오 데 자네이로(Rio de Janeiro)와 꾸리찌바(Curitiba), 브라질리아(Brasilia)이다.

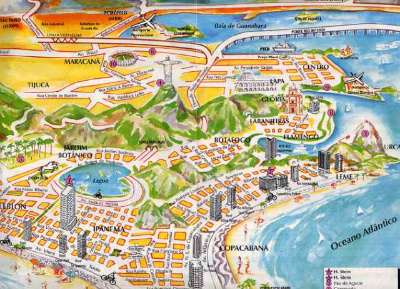

1. 리오 데 자네이로, 브라질리아가 건설되기 전까지 브라질의 수도였으며, 아름다운 해변과 온화한 날씨, 그리고 삼바축제로 항상 유쾌함이 넘치는 곳이다. 그러나 사실 여기는 유명세에 비해 도시로서의 입지는 그리 좋은 편이 아니다. 넓은 평지를 찾을 수 없을 만큼 구릉과 바위산이 도시 곳곳에 솟아있고 그 사이로 주간선 역할을 하는 시내도로가 구불구불하게 지나가고 있어 계획적인 느낌과는 거리가 멀다. 그러나 여기엔 멋진 해변이 있고, 도시는 그것을 가장 중요한 오픈 스페이스로 받아들였다. 해변을 따라 나 있는 해안도로는 여러 겹으로 해안을 에워싸고 있으며 도로가 형성하는 각 켜마다 호텔, 고급식당, 환전소, 기념품 상점 등이 해안의 경관을 해치지 않으면서도 적절히 위계를 지키며 자리잡고 있어 해안을 찾아오는 관광객들을 내륙 깊숙한 곳으로까지 끌어당긴다. 이 뿐 만이 아니다. 해변(항구)의 아름다움을 보존하기 위해 그 많고 많은 구릉은 전혀 개발하지 않은 채 이를 경관포인트로 삼는다. 그 중 대표적인 것이 바로 이번에 신 7대 불가사의로 지정된 거대한 예수상이 있는 코르코바도 언덕이나 당나귀 귀처럼 해변가에 우뚝 솟아 오른 슈가로프(팡데아수카르)다. 리오 시내 어디서건 볼 수 있는 이 곳은 구릉지의 불리함을 도시경관에 활용한 훌륭한 예로서 과히 리오를 세계 3대 미항 중 으뜸으로 부를만하다.

<코르코바도 언덕에서 바라본 팡데아수카르>

<해변을 중심으로 조직된 도로망이 잘 보이는 리오 데자네이로의 안내지도>

<리오 데 자네이로에서 가장 유명하고 대중적인 코파카바나 해변>

난 여기서 우리의 항구도시 ‘부산’이 생각났다. 리오의 코파카바나 해변에 비견될 만한 해운대 등 멋진 해변과 구릉이 많은 도시의 특성이 너무나 흡사하다. 6.25 이후 부산의 구릉은 이미 집들로 가득차버린 것은 어쩔 수 없다고 하더라도 부산은 해변이 가지고 있는 오픈 스페이스의 기능이 무시되고 오로지 무분별한 상업적 개발에만 관심을 가진 듯하다. 해변 앞에는 높은 방파제를 쌓아 해수욕을 즐기는 사람들을 불과 몇 m 의 공간에 격리시키면서 바로 코앞에 고층 호텔들과 부유층을 위한 주상복합만을 개발하고 있다. 호텔의 배타적인 습성상 해변을 둘러싼 호텔 주변엔 일반 사람들이 편안히 모일 수 있는 공간적 여유도 부족하며 호텔로 가로막힌 도심과 해변은 완전히 격리되어 있다. 부산은 마치 인구 400만의 대도시이기를 포기하고 좁은 해변가를 호텔지구로 특화시킨 멕시코의 칸쿤이나 마이애미 정도로 스스로를 생각하는 듯하다. 도시 내에 있는 멋진 해변을 얼마든지 관광자원으로 활용하고 도시개발의 중심핵으로 활용할 수 있는 기회를 소수의 호텔투숙객에게 양보하고 말았다는 느낌을 지울 수 없다. 힘들게 도시의 해변을 찾아온 사람들은 해운대 지하철역과 해변을 이어주는 좁은 골목에 그야말로 난잡하게 모여든 식당에서 쫓기듯 허기를 달래고 모두들 흩어진다. 여기에 경관이고 어울림이고 여유란 없다. 더욱이 호텔 건축을 위해 쌓은 높은 방파제는 해마다 해운대의 모래를 상당량 침식시키고 있으니 멋진 해변을 보전하기 위해선 오히려 상업적 개발의 댓가를 상당량 치러야 할 것같다.

<호텔과 주상복합, 그리고 방파제에 포위된 부산 해운대 전경>

<부산 해운대 부근 지도>

<멕시코 휴양지 칸쿤 - 좁다란 산호초 해변을 아예 호텔지구로 특화해 개발>

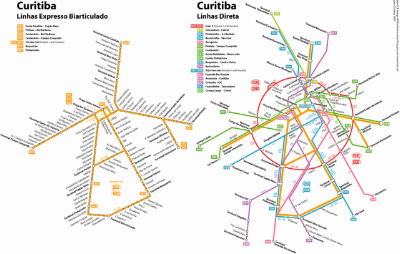

2. 꾸리찌바....이제는 너무나 유명해져버린 도시계획의 대명사. 버스를 지하철처럼 활용하는 신개념의 교통체계는 이미 널리 알려진 일......실제 하루 종일 아무 목적지 없이 버스를 이용해봤는데 정말 놀라웠다. 환승터미널의 조직적인 배치에서 장애인을 위한 섬세한 배려까지 오히려 지하로 내려가는 불편없이 시내 구석구석을 안전하고 자유롭게 다닐 수 있었다.

<지하철 노선도와 같은 버스노선도 - 환승터미널, 전용차선 등 실제 지하철과 같이 운행된다>

그러나 내가 여기서 놀란 것은 교통체계보다도 ‘꽃의 길’이란 이름의 시내중심가 보행자전용도로였다. 당초 도심을 관통하는 4km의 왕복 6차선도로였으나 건축가 출신 시장은 주변 상인들과 자동차 운전자들의 반발에도 불구하고 휴일 아침 단 몇시간의 공사를 통해 이 길을 보행자전용도로로 바꿔버렸다. 지독한 상습정체 구간이었던 이 거리는 개조 후 쾌적한 보행자길이 되면서 오히려 사람들을 불러들였다. 주변 상가의 매출이 늘면서 도심은 효과적인 재생에 성공했다. 도로를 늘리면 늘릴수록 교통 체증이 오히려 증가된다는 ‘브라에스의 패러독스’는 꾸리찌바에도 역시 통했다.

도심내 도로를 줄였어도 교통체증이 늘어나지 않는 것은 이미 우리도 경험한 바가 있다. 청계천이나 서울광장, 성수대교 붕괴 후의 서울에 교통대란 같은 것은 없었다. 앞으로도 차로를 일부 줄여 자전거 전용도로를 만드는 계획부터 광화문광장 조성, 세운상가 재개발 등에서 자동차 중심의 패러다임은 계속 시험대에 오를 것이다.

<꾸리찌바의 '꽃의 길'>

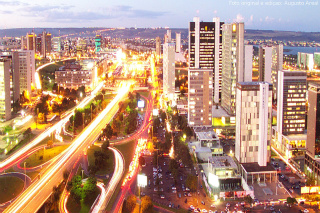

3. 브라질리아......현재 브라질의 수도. 내륙지방 개발을 위해 건축가 오스카 니마이어가 근대 모더니즘 건축이론을 바탕으로 만들어낸 신도시. 아마 이 도시만큼 도시계획상 논란거리를 제공하는 곳은 없을 것이다. 내가 가보기 전까지 이 도시는 자동차중심의 교통체계, 전통을 무시한 조형물과 경직되게 구분된 용도지역 등등 그 동안 회자되어 오던 악평에 나는 여기에 살고 있는 사람들이 크나큰 고통을 받으며 살 줄 알았다.

<브라질리아의 도시계획도>

<브라질리아의 브라질 국회의사당>

그러나 도시가 ‘창조’되었다 해도 지금의 브라질리아는 시민들에 의해 ‘진화’된 도시가 되어 있었다. 도시는 위에서 보면 거대한 비행기와 같은 모습으로 날개와 몸체가 만나는 곳은 교통환승터미널로, 조종석은 국회, 정부청사, 대법원 등이 있는 종합행정타운, 양날개는 상업지역, 꼬리는 기차역 그리고 나머지는 주거지역으로 구성되어 있다. 그 어느 지역에서건 버스 등 대중교통이 교통터미널로 집중되므로 오히려 여행하는데 불편함이 없을 정도로 기능적이다. 그러나 모더니즘이 그러하듯 지도에 선을 긋고 서로 다른 색으로 울긋불긋 용도구역을 정하는 식의 도시계획체계는 MXD(Mixed-Use Design, 복합용도개발), 입체개발을 통해 다양한 스카이라인과 입체경관을 만들어 사람들의 동선을 복합적으로 엮는 요즘 추세에 비하면 진부하기 짝이 없다. 그러나 사람들은 ‘생활’을 통해 용도구역 사이로 난 작은 골목길을 시장으로, 보행자 전용도로로 만들어내고 다시 주변의 건물을 노천카페로, 식당으로, 광장으로 조직해나간다. 비록 각 용도구역간 거리가 보행한도를 넘어 한계가 느껴지긴 하지만 도시의 공간은 계획적인 상징성으로 가득찬 딱딱함 속에서 인간적인 틈새를 벌려나가고 있는 것이다.

<브라질리아의 상업지구>

설계자가 그려넣은 대로 도시가 만들어지지 않는 것처럼 완벽한 도시계획이란 있을 수 없다. 그렇다면 오히려 다양한 거주민들의 생활을 통해 시간이 흐르면서 공간이 완성될 수 있도록 여백을 줄 수 있는 도시계획이 이젠 필요한 게 아닐까? 도시는 전자제품과 같은 기성품도 아니고, 쓰고 질린다고 교체하거나 버릴 수 있는 것도 아니기 때문이다.