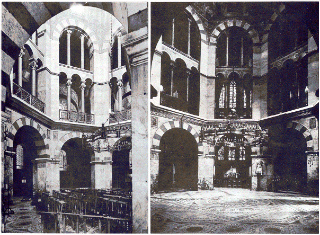

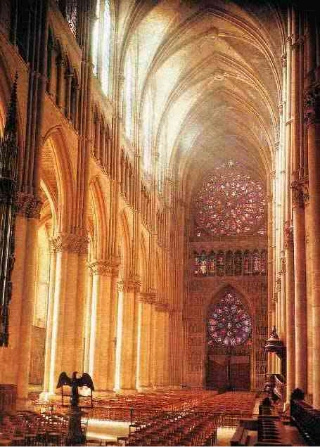

서양건축의 역사적 흐름 속에 여러 양식들이 나타났다 사라졌다. 그 중에서 로마네스크 양식과 고딕양식은 묘한 대비를 이루며 12∼13세기를 풍미했다. 낮은 천장, 육중한 벽과 기둥 그로 인해 형성된 어두컴컴한 내부공간의 로마네스크 성당에 들어서면 뭔지 모를 위압감과 답답함이 느껴진다. 이에 비해 고딕 성당에 들어서면 가느다란 기둥이 받치고 있는 높은 천장과 힘을 전혀 받지 않는 비내력벽 사이로 뚫린 널따란 창의 스테인드 글라스에서 쏟아지는 빛으로 내부는 눈부시게 밝다. 이 묘한 대비는 사실상 당시의 사상인식체계에 기인한다.

<로마네스크성당의 내부전경>

<고딕성당의 내부전경>

신앙자체를 초자연적 진리로 인식하는 교부철학이 은둔자적인 로마네스크 교회를 필요로 했다면, 신앙을 인간이성으로 이해하려는 스콜라철학은 인간 중심의 고딕교회를 만들었다. 천상의 수직성과 지상의 수평성을 동시에 표현하려한 고딕성당은 결과적으로 이를 가능하게 만든 건축구조의 발전을 가져왔다. 또한 구조적 발전은 자유로운 형태를 가능하게 해주어 르네상스와 근대건축으로의 발전을 이어주었다.

우리나라 전통건축엔 여러 구조양식들이 존재하나, 크게 주심포와 다포양식으로 구별할 수 있다. 기둥과 지붕이 만나는 접합부를 어떻게 연결하였느냐가 바로 양식구분의 척도이다. 하지만 이 또한 고딕과 로마네스크처럼 단순한 사실이상의 가치를 지닌다. 고려의 주심포는 기둥 위에만 존재하는 공포(목재를 십자로 짜맞춰 기둥에서 길게 빼 지붕을 받치는 구조부재)로 인해 처마가 짧고 지붕이 낮아 내부공간은 어둡고 외관은 육중하다.

<주심포 건물 - 수덕사 대웅전>

그러나 조선의 다포는 기둥사이에도 존재하는 공포로 인해 처마가 길고 지붕이 높아 밝은 내부공간과 가벼운 외관을 지니고 있다. 바로 귀족불교인 고려의 교종과 민중불교인 조선의 선종이 만들어낸 건축물인 것이다. 주심포에서 발전한 다포양식은 익공양식 등 계속해서 새로운 건축양식으로 발전해 나간다.

<다포 건물 - 동화사 대웅전>

현대에 와서 건축의 발전은 경제적 잉여분이나 새로운 기술의 발명으로부터 비롯되는 것 같아 보이지만, 사실 근본에는 당시 사회가 갖는 가치와 인간의 철학이 깔려있다. 그로 인해 발생한 '건축문화'는 또 다른 사회분야를 리드하고 새로운 문화를 잉태한다. 지금 우리의 사회는 어떠한가? 건축문화라 불릴 만한 게 과연 있는가? 건축을 한갓 경제력이나 권력을 과시하기 위한 전시품으로만 생각하는 것은 아닌가? 아마 이는 더 근본적인 물음까지 도달할 것이다. 과연 우리의 건축은 우리의 가치와 철학을 표현하려 하는가? 시간이 지나면 지날수록 돋보이는 아름다운 건축을 생각하는가? 아니면 조금만 지나면 구식이 되버릴 자칭 최신식 공법이나 그저 화려해 보이는 규모와 첨단재료의 허상만을 뒤쫓고 있는가? (2004.2.2.)

'[건축, 여행, 문화] > 건축이야기' 카테고리의 다른 글

| 건축이야기(5)-'가우디'를 아시나요? (0) | 2008.07.03 |

|---|---|

| 건축이야기(4) - 한식당과 일식집 (0) | 2008.07.03 |

| 건축이야기(3)-에펠탑은 한국 전통건축이다?? (0) | 2008.07.03 |

| 건축이야기(2)-'러브하우스'가 진짜 행복을 지어줄까? (0) | 2008.07.03 |

| 들어가며...... (0) | 2008.07.03 |